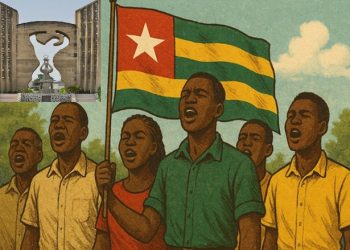

La gouvernance par la peur se manifeste par un usage stratégique et récurrent de la violence physique, psychologique, institutionnelle pour maintenir l’ordre, dissuader la contestation et affirmer l’autorité. Au Togo, ce mode de gouvernance est une réalité persistante depuis plusieurs décennies, sous les régimes de Gnassingbé Eyadéma puis de son fils Faure Gnassingbé.

Un pouvoir enraciné dans la violence d’Etat.

Depuis 1967, le régime togolais s’est consolidé par une série de pratiques autoritaires : répression des opposants, détentions arbitraires, torture, assassinats, disparitions forcées, assassinats politiques, espionnages, surveillances massives. La peur devient un mécanisme de contrôle social. L’appareil sécuritaire, très militarisé, agit comme une barrière psychologique à toute mobilisation populaire.

Deux chambres salon meublés et climatisés avec cuisine

Découvre cette offre exceptionnelle de deux chambres, un salon meublé et climatisé avec cuisine, WC douche interne inclus situé à Adigogomé Yokoè Carrefour Kopégan non loin de la frontière TOGO-GHANA

La peur comme stratégie de légitimation

La violence n’est pas uniquement punitive : elle est souvent spectaculaire et ciblée pour envoyer un message à l’ensemble de la population. Les arrestations d’opposants visibles, d’activistes, des jeunes, des femmes, la brutalité policière lors des manifestations, ou la coupure d’Internet sont des instruments de communication politique visant à instaurer un climat d’impuissance collective.

Un système de gouvernance fondé sur l’impunité

L’impunité des forces de sécurité, malgré les nombreuses violations des droits humains, renforce l’idée que le pouvoir peut agir sans limites. Cette absence de sanction institutionnalise la violence comme outil de gouvernance normalisé.

Plus concrètement, la gouvernance par la violence et la peur au Togo se manifestent de manières structurées. Elles touchent à la fois les sphères politique, sociale, sécuritaire et médiatique.

Parler de la gouvernance par la violence et la peur, c’est relever la répression des manifestations publiques pacifiques. Au Togo, les manifestations pacifiques sont souvent interdites ou violemment dispersées. Les forces dites de maintien d’ordre et de sécurité font un usage excessif de la force (gazeuses, matraques, tirs à balles réelles). On note des arrestations massives, parfois accompagnées de torture ou de traitements inhumains et dégradants.

Parler de la gouvernance par la violence et la peur, c’est mettre un accent particulier sur les arrestations et détentions arbitraires. Au Togo, les opposants politiques, journalistes, activistes ou simples citoyens sont régulièrement arrêtés sans motifs valables. Certains restent détenus sans jugement pendant des mois voire des années, généralement dans des conditions extrêmes invivables.

Parler de la gouvernance par la violence et la peur, c’est tirer la sonnette d’alarme sur la militarisation à outrance de l’espace public. Au Togo, on note sans exagération, une présence accrue des militaires et forces spéciales dans les quartiers populaires lors des périodes sensibles, mieux à tout moment. L’objectif, sans se tromper, c’est d’intimider et dissuader toute mobilisation sociale ou politique.

Parler de la gouvernance par la violence et la peur, c’est dénoncer le contrôle de l’information et la censure. Au Togo, les journalistes indépendants sont harcelés es leurs organes jugés critiques sont fermés. Les journalistes indépendants jugés trop critiques sont arrêtés pour dit-on diffusion de « fausses nouvelles » ou « atteinte à la sécurité de l’État » ou encore « outrage à l’autorité ». Les autorités ont recours aux coupures ciblées d’Internet ou des réseaux sociaux pendant les élections ou les manifestations.

Parler de la gouvernance par la violence et la peur, c’est insister sur les menaces, intimidation et surveillance accrue des leaders de l’opposition politique, des organisations de la société civique, des défenseurs des droits humains, des religieux qui refusent de s’aligner sur le pouvoir. Les menaces anonymes contre des figures de l’opposition ou de la société civile sont fréquentes. Un climat de suspicion généralisée est instauré (chacun pouvant être écouté, surveillé). L’autocensure est devenue une stratégie de survie.

Parler de la gouvernance par la violence et la peur, c’est insister sur l’impunité des forces de l’ordre. Au Togo, les violences policières ou militaires ne sont jamais ou presque jamais sanctionnées. L’absence de justice et de vérité crée un sentiment d’impuissance et de résignation dans la population.

Parler de la gouvernance par la violence et la peur, c’est aussi dénoncer l’instrumentalisation et la manipulation de la justice, qui selon les dires du juge Abdoulaye Yayah, Président de la Cour Suprême est devenue une source d’insécurité. Au Togo, la justice est utilisée comme un outil de répression politique (procès montés, jugements expéditifs, juges partiaux). Les lois sont taillées pour criminaliser l’opposition, criminaliser l’activiste et la défense des droits humains, ou freiner les libertés.

Ces manifestations forment un système cohérent de gouvernance autoritaire, où la peur n’est pas un effet secondaire, mais un instrument politique délibéré. Contre cet instrument, la résistance et les moyens de contournements doivent être identifiés, définis et exploités. La société civile, les médias indépendants, la diaspora engagée doivent impérativement construire et alimenter cette résistance contre cette politique de peur. Les Togolais doivent élaborer des stratégies de contournement, de résilience ou de contestation silencieuse, bien que souvent fragilisées par la répression.

Notons que la gouvernance par la violence n’est pas un accident, mais une stratégie politique structurée, fondée sur la peur pour conserver le pouvoir. Elle interroge profondément la légitimité du régime et appelle à une réflexion plus large sur les mécanismes de d’alternance politique et de transition démocratique en Afrique de l’Ouest.

L’homme qui lutte pour le peuple et dans le seul intérêt du peuple est meilleur que celui qui lutte pour lui-même et pour ses propres intérêts. Alors, Togo debout, luttons sans défaillance.

Avulete

![[L’édito] Togo : Une opposition inépuisablement décevante et désespérante](https://togoactualite.com/wp-content/uploads/2023/05/opposition640_1-350x250.jpg)